Les 5 cinq ans du Musée Mer Marine

Le SUD-OUEST a fait un sujet sur les cinq ans du Musée Mer Marine.

Le SUD-OUEST a fait un sujet sur les cinq ans du Musée Mer Marine.

Bouger à Bordeaux à fait un sujet sur la nouvelle salle qui ouvrira ses portes le 13 avril au Musée Mer Marine à Bordeaux.

Sud Ouest a fait un sujet concernant le concert du samedi 16 mars 2024 qui a célébré l’accrochage d’un nouveau tableau au Musée Mer Marine.

Bordeaux Gazette a fait un sujet sur la journée nationale des Préparations Militaires Marine à Bordeaux où s’est déroulé la clôture de la journée au Musée Mer Marine.

Aquitaine Online a fait un sujet sur le Musée Mer Marine.

France Bleu Gironde interview Richard Giacobetti sur « Les Veilleurs de Nuit » qui se déroule au MMM le vendredi 17 novembre à 19h.

Retrouvez dès 7.35 minutes un reportage sur l’exposition Un Oeil sur le Monde de l’AFP, avec une interview de Norbert Fradin : « S’isoler du monde autour de soi ».

Sur france 3

Le Journal Sud Ouest a fait un sujet sur le retour en image, de l’évènement organisé, samedi 28 octobre au Musée Mer Marine, sur l’aventure des Terre-Neuvas à Bordeaux.

Le Journal Sud Ouest a fait un sujet sur l’évènement qui est organisé samedi 28 octobre au Musée Mer Marine sur l’aventure des Terre-Neuvas.

Le Journal Sud Ouest a fait un sujet sur les 5 ans de la première exposition photo du Musée Mer Marine « Sous les mers, au-delà de l’image » du National Geographic.

Le Journal Sud Ouest a fait un article sur la présence de Philippe Croizon, parrain du premier Festival de l’aventure et du voyage « les Quais de l’aventure », lors de la séance d’ouverture, le mercredi 27 septembre.

Festival organisé par Les Quais de l’aventure.

Le Journal Sud Ouest a fait un sujet sur l’emploi du temps chargé de Pascal Obispo avec son nouvel album « Le beau qui pleut », sa tournée « 30 ans de succès », son exposition bordelaise et la nouvelle version du spectacle musical « Les Dix Commandements, l’envie d’aimer ».

L’exposition « Art Thérapy » est intégré au parcours permanent du MMM.

Le Journal Sud Ouest a fait un sujet sur l’opération réduction du Bassins à Flot du 23 et 24 septembre afin de faire découvrir l’offre culturelle locale Bordelais.

Ce week-end d’exploration culturelle est proposé par les Bassins des Lumières, le cinéma UGC Ciné Cité Bassins à Flot, la Cité du Vin et Cap Sciences.

L’exposition relate les dessous de l’histoire du plastique, depuis son invention il y a un siècle jusqu’à notre consommation de masse actuelle, à travers un récit visuel s’appuyant sur une imagerie puissante et fascinante composée de photographies, d’infographies et de vidéos.

© National Geographic

Ce matériau artificiel a révolutionné la médecine, facilité la conquête spatiale, permis de prolonger la durée de conservation des aliments frais, d’acheminer l’eau potable dans les zones qui en sont privées et sauve des vies lorsqu’il est incorporé dans la fabrication des airbags et casques de protection. Face à son utilité et ses avantages incontestables : une quantité exorbitante de déchets plastiques non recyclés et éliminés improprement, avoisinant les 6,3 billion de tonnes.

On retrouve les déchets plastiques dans tout l’Océan, de l’Arctique à l’Antarctique, autant sur la surface des eaux que dans les fonds marins. On signale des centaines d’espèces d’animaux marins ayant ingéré ces déchets ou qui en ont été faits prisonniers ; ajoutons à cela l’impact négatif sur nos écosystèmes et notre environnement. «Planet or Plastic ? » insiste sur l’importance de trouver un équilibre entre l’usage du plastique et la protection de l’environnement. Elle offre aussi au visiteur des conseils pratiques à mettre en œuvre au quotidien, pour une consommation raisonnée du plastique en réduisant sa consommation, en réutilisant, en recyclant et en évitant les plastiques à usage unique.

© National Geographic

Le plastique est devenu un matériau à tel point banal dans nos vies que c’est à peine si nous en percevons notre dépendance. L’exposition « Planet or Plastic ? » de National Geographic a pour ambition de renverser cet état de fait en pointant du doigt la crise mondiale des déchets plastiques tout en mettant sur le devant de la scène les innovations apportant des solutions face à l’urgence de la situation.

L’exposition s’appuie sur une initiative internationale portée depuis plusieurs années par National Geographic et visant à sensibiliser les publics sur la crise pour réduire l’emploi des plastiques à usage unique qui s’échouent dans l’Océan.

« Planet or Plastic ? » sera présentée au Musée Mer Marine à partir du 8 juin 2022.

© National Geographic

Choisissez le message que vous souhaitez parmi nos quatre modèles de cartes, un message qui fera plaisir à coup sûr !

La carte offre l’accès au parcours permanent du musée et est valable pour une durée d’un an à partir de sa date d’émission.

Commandez votre carte juste ici

Nos cartes sont imprimables et téléchargeables juste ici,

ici aussi,

ou encore là,

et enfin là

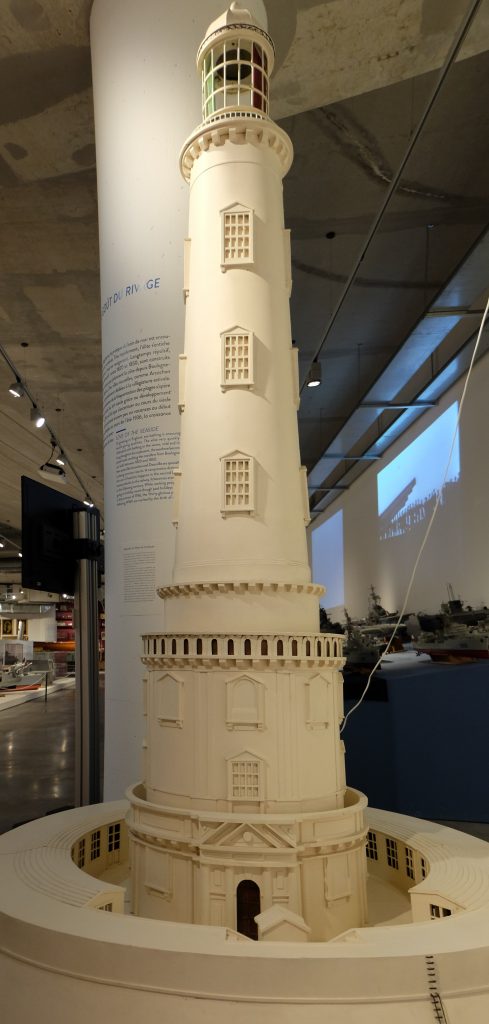

Veilleur de l’estuaire de la Gironde, le phare de Cordouan est l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine maritime français. Joyau d’architecture érigé en pleine mer, il sert depuis le XVIIème siècle de signal aux navires naviguant dans l’Estuaire.

Le site est aujourd’hui membre de la liste de plus de 1129 lieux emblématiques du patrimoine mondial de l’UNESCO.

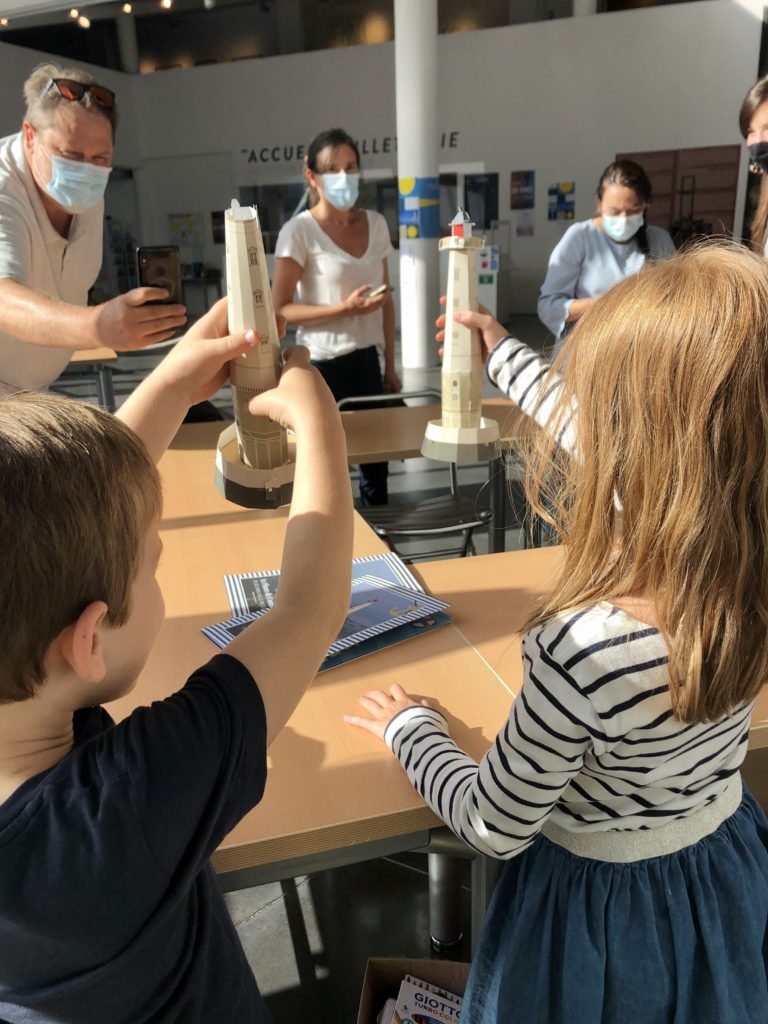

Il y a quelques mois, en l’honneur de la candidature du phare de Cordan à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Musée Mer Marine organisait un événement inédit.

Durant une journée entière, Norbert Fradin, fondateur du Musée, organisait, en partenariat avec le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire (SMIDDEST) et la Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM SA), une journée dédiée au « Roi des Phares ».

Dans l’idée de partager ce patrimoine d’exception avec le public bordelais, l’événement était ponctué de conférences-débats autour de la découverte du Phare et de son environnement. Un spectacle musical pour petits et grands a aussi pris vie au sein du Musée, une lecture contée par les comédiens Loïc Richard et Isabelle Trancart, accompagnés par l’accordéon d’Esther Brayer, soliste à l’Opéra National de Bordeaux.

Plus d’une centaine de personnes se sont jointes à cette belle manifestation durant laquelle une exposition originale en déambulation libre et un espace librairie, dédié au Phare, étaient aménagés en partenariat avec La Machine à lire.

Le Musée Mer Marine est fier que le dernier phare habité de France, rempli d’histoires, se soit hissé dans le classement prestigieux du patrimoine mondial de l’UNESCO.

À l’origine, l’estuaire de la Gironde était un véritable cimetière marin. Alors, pour permettre aux navires de rejoindre ou de quitter le port de Bordeaux, le Prince d’Aquitaine, Edouard de Woodstock, construit sur l’île de Cordouan une tour à feu, appelée la « Tour du Prince Noir ». Chaque nuit, un ermite allume un grand feu au sommet de la tour pour guider les marins.

La Tour du Prince Noir tombant en ruine, c’est en 1584 que le roi Henri III confie à l’architecte Louis de Foix la construction du grand phare. En 1611, 27 ans après le début des travaux, la construction s’achève enfin. L’architecte Louis de Foix meurt avant d’avoir vu son oeuvre terminée.

À la fin du XVIIIe siècle, des travaux de surélévation sont menés à bien par l’architecte de la ville de Bordeaux, Joseph Teulère, donnant à Cordouan sa forme actuelle.

Aujourd’hui, le phare de Cordouan n’a rien perdu de sa fonction initiale et continue de servir de repère aux marins navigant dans l’estuaire de la Gironde. Il est aussi devenu un haut lieu du tourisme, où il est possible de visiter l’appartement du roi, les décors de la chapelle Notre-Dame de Cordouan ou encore 311 marches menant à la lanterne qui culmine à 68 mètres de hauteur.

Du 1e au 6 septembre, les visiteurs pourront découvrir une exposition dans le hall d’accueil et un espace thématique dans le parcours permanent du musée, en partenariat avec le Grand Port Maritime de Bordeaux.

Une journée d’exception, dédiée au phare de Cordouan, site candidat à l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est organisée au Musée Mer Marine, en partenariat avec le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire (SMIDDEST) et la Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM SA).

Animées par Rodolphe Martinez (France Bleu Gironde) et Gaëlle Richard (Sud Ouest).

« Cordouan, phare des rois et roi des phares » avec Vincent Guigueno (Conservateur en chef du patrimoine) et Jacques Péret (historien).

« Cordouan et l’estuaire, entre danger et fascination », avec Guillaume Blondet (pilote de l’estuaire), Yves Parlier (navigateur) et Michel Pétuaud-Létang (architecte).

« L’aventure Cordouan : découvrir aujourd’hui un phare patrimonial », avec Éric Banel (Directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique), Pierre Bouchilloux (cinéaste) et Françoise de Roffignac (Présidente du SMIDDEST).

Le Pirate et le Gardien de Phare, lecture contée par trois artistes du collectif le PAGE, Loïc Richard et Isabelle Trancart, comédiens, et à l’accordéon Esther Brayer, soliste à l’ONBA

Avec des construction de maquette, des concours de dessin.

Un espace dédié au phare, en partenariat avec La Machine à lire

Enfin, les plus chanceux pourront remporter des places leur permettant d’aller visiter Cordouan grâce à un jeu-concours !

Musée Mer Marine

89 rue des Étrangers – 33 300 Bordeaux

Accès gratuit à l’auditorium, à l’exposition et aux ateliers pour enfants dans le hall.

Le parcours permanent du Musée Mer Marine est accessible aux tarifs habituels.

Infos et renseignements auprès de l’accueil du Musée : 05.57.19.77.73.

Nota : l’accès à la manifestation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire).

Le Sud Ouest parle du Festival International du Documentaire Maritime qui prend vie au Musée.

Le Journal Sud-Ouest a fait un sujet sur les conférence qui ont eu lieu sur Tintin, les paquebots et la musique.

Conférences organisées par les Pélicans Noirs, le Collectif le PAGE et les Amis du Musée Mer Marine de Bordeaux.

L’agenda bordelais Bordeaux.fr intègre dans son Agenda Culture et Loisir le Festival International du Documentaire Maritime qui prend vie au Musée.

L’agenda bordelais Bordeaux.fr intègre dans son Agenda Culture et Loisir l’Espace du Musée dédié aux fossiles retrouvés dans les montagnes du Liban.

L’espace est a découvrir dans le cadre du parcours permanent du MMM.

L’année 2020 se termine et de nouveaux horizons se profilent. Pour l’occasion, on vous a préparé un petit florilège en images de quelques temps forts partagés avec vous cette année. ?

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

LLL

aaLaaL

À l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! ?

Les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du Coronavirus, nous empêchent de vous ouvrir nos portes pour le moment, mais, nous avons décidé de vous faire plaisir autrement. ?

? Pour les fêtes de Noël, nous vous proposons une carte cadeau pour une visite au Musée Mer Marine. ?

? Nos cartes cadeaux sont disponibles ici !

Et comme un cadeau n’arrive jamais seul vous pouvez télécharger un de nos modèles de cartes pour le mettre sus le sapin ! ?

Vous connaissez le fameux « radeau de la méduse » du peintre Géricault, l’un des tableau les plus célèbre au monde et figure de proue (sans mauvais jeu de mot) du romantisme français ?

Mais connaissez-vous « Le radeau des illusions » sa ré-interpretation par Gérard Rancinan.

Et connaissez-vous Gérard Rancinan ? Si son nom ne vous parle peut-être pas de prime abord vous avez sans doute déjà vu une de ses photos, un de ses portraits ou une de ses oeuvres en une de magasines tels que Paris Match, Life magazine ou encore du Times Magazine.

Ce jour, Norbert Fradin (fondateur du Musée Mer Marine) et Gérard Rancinan ont inauguré cette nouvelle oeuvre au premier étage du Musée Mer Marine qui nous confronte à une réalité beaucoup plus sombre et bien trop souvent oubliée ; Celle de milliers de migrants qui, quotidiennement, tentent de traverser la mer Méditerranée sur des embarcations bien souvent trop chargées et qui malheureusement n’atteindront jamais le rivage.

N’hésitez pas a venir porter ce message plein de sens au Musée Mer Marine.

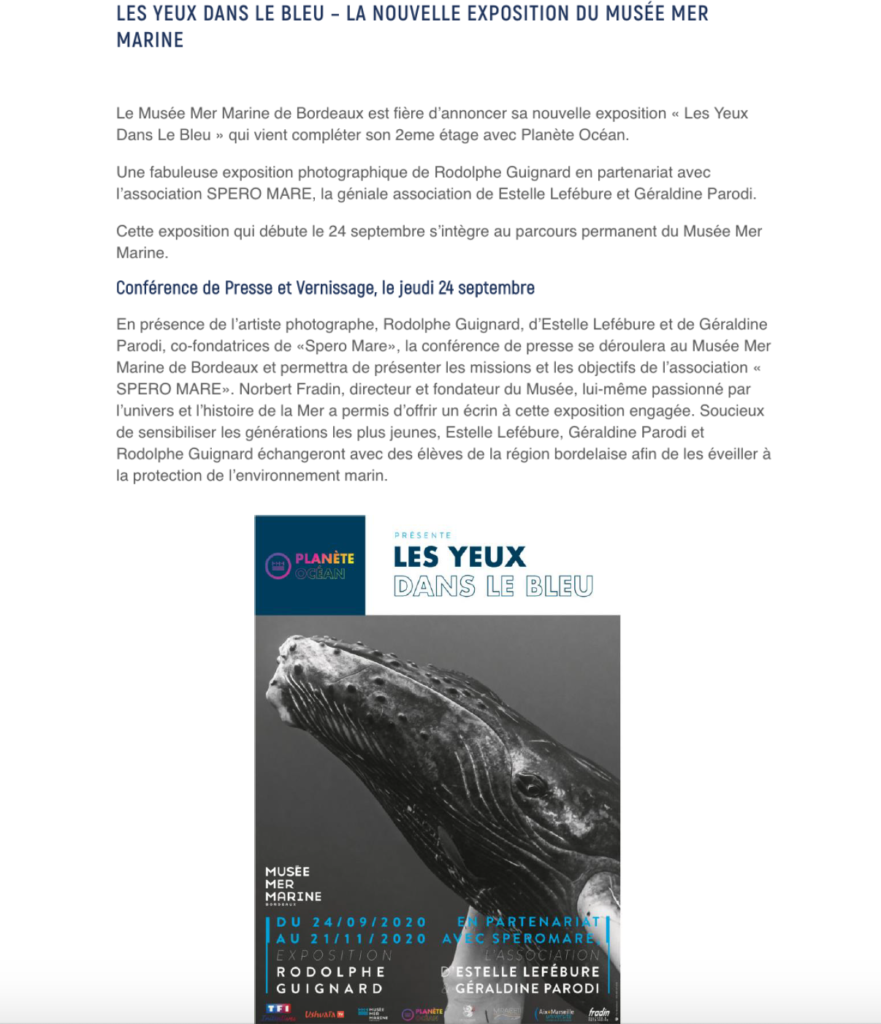

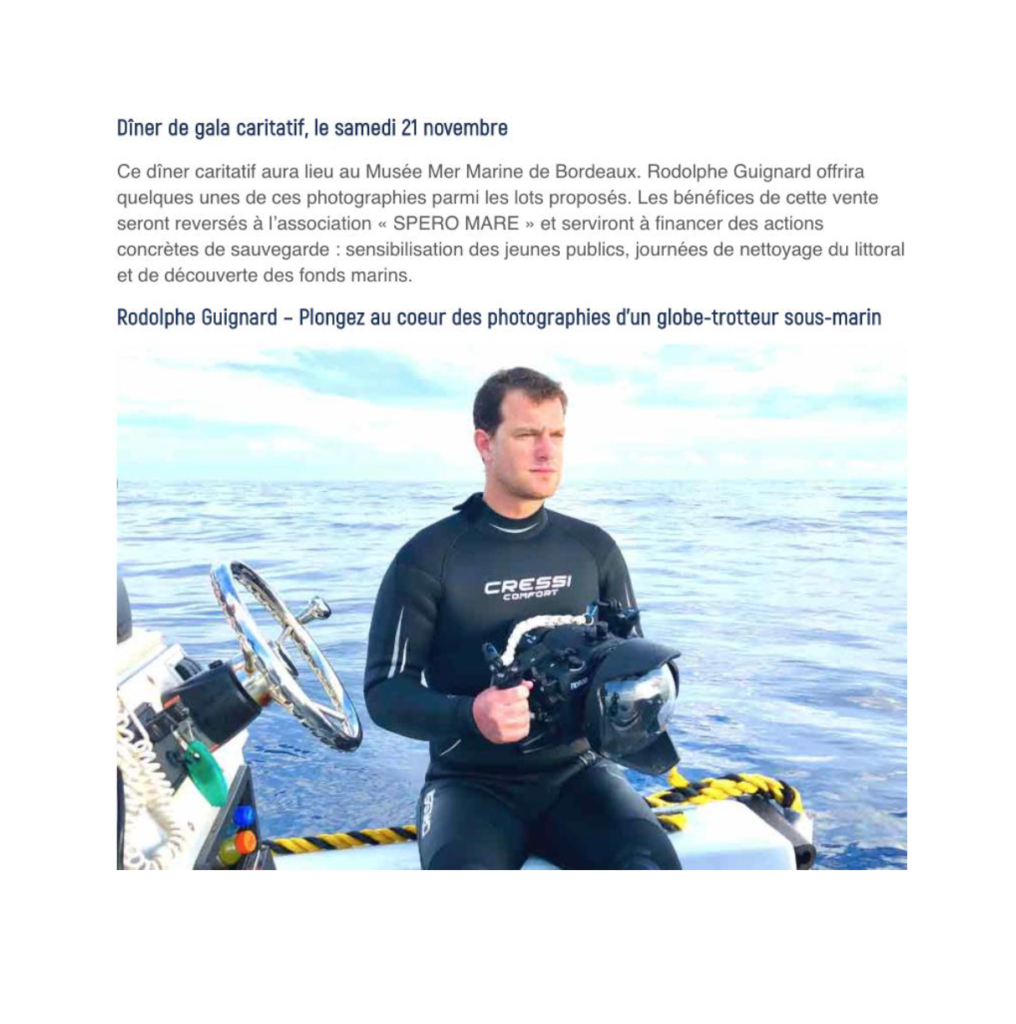

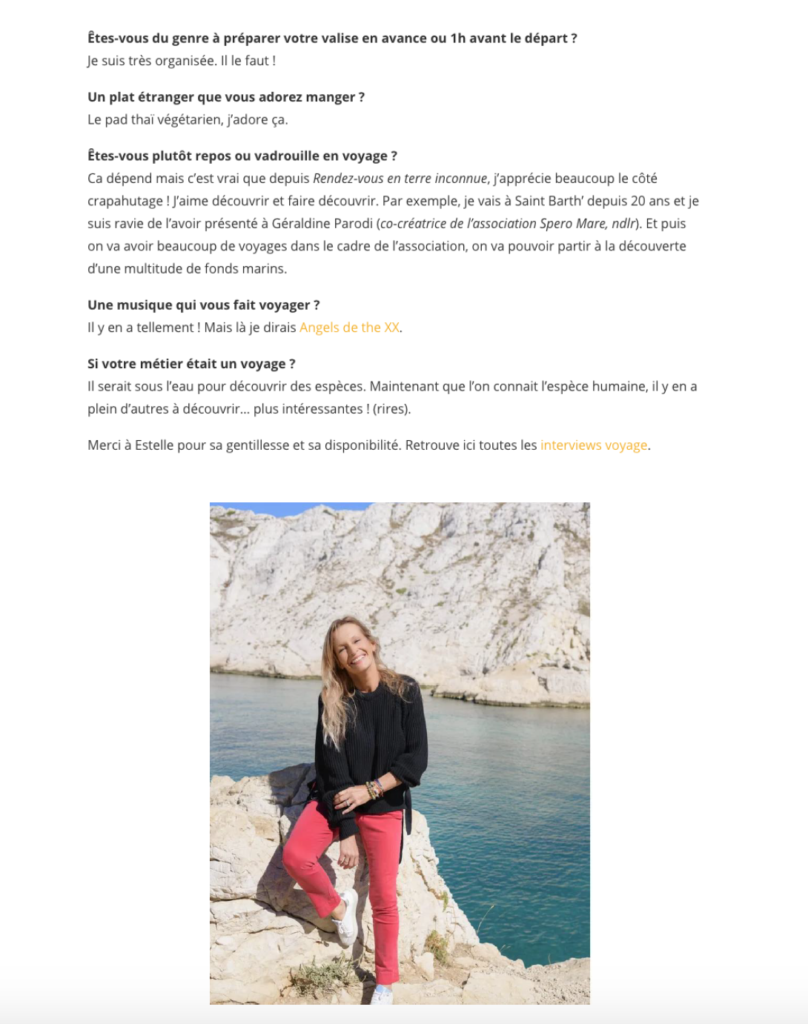

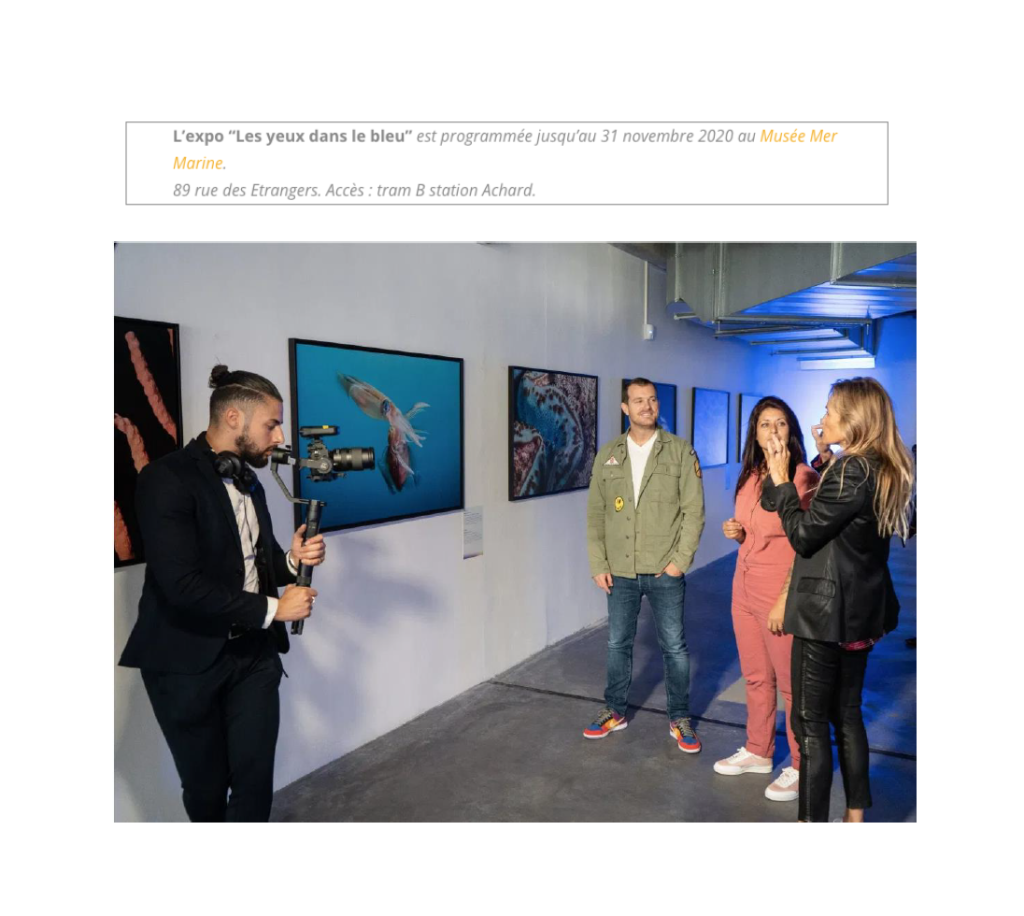

Le magazine Gala a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

MER & OCÉAN, le magazine des mers et des océans a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

MADAME FIGARO a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

SOLCITO a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

UN AIR DE BORDEAUX a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

QUOI FAIRE À BORDEAUX a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

USHUAÏA TV a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

Le Sud Ouest parle du concerto du Quatuor AKILONE qui à eu lieu le 07 octobre 2020.

L’émission de télévision française 50′ Inside a fait un sujet sur l’exposition « Les Yeux dans le bleu » pensée par Rodolphe Guignard en partenariat avec l’association SPERO MARE fondée par Estelle Lefebure et Géraldine Parodi.

L’exposition est a découvrir dans l’espace Planète Océan intégré au parcours permanent du MMM.

S’il continue à poser un regard ironique mais bienveillant sur son époque et ses contemporains, Sempé ajoute peu à peu la douceur de l’aquarelle et des larmes de poésie à sa palette notamment pour rendre hommage aux musiciens.

Le sociologue flirte avec la philosophie, le « je ne sais quoi et le presque rien » qui ponctuent nos existences. Le trait, qui estompe la réalité, s’allège pour saisir la grâce d’un chat endormi, le charme d’une jeune ballerine, ou l’insouciance d’un groupe d’enfants sur la plage. Chaque dessin, où toute légende a disparu, prend l’allure et la force d’une brève nouvelle, d’un haïku ingénu, ou d’une fable sensible. Libre au lecteur d’imaginer les petits et grands rêves dissimulés derrière ces instantanés où sourd une douce mélancolie indulgente.

Le directeur du New Yorker, monsieur Shawn, ne s’y trompe pas, qui publie,en 1978, un dessin de Sempé à la Une du magazine. Depuis, Sempé a réalisé plus de cent couvertures pour le New Yorker. Le dessinateur y scrute au plus juste et avec tendresse des instants fugaces où s’entremêlent l’humour, le rêve et la poésie.

Le Musée Mer Marine est heureux de vous proposer 4 types d’activités pour tous les niveaux.

Une plongée dans l’imaginaire lié à la mer, à travers 3 exemples de créatures célèbres : les sirènes, le mégalodon et le Kraken.

Cette visite, ponctuée par la lecture de contes mis en regard des oeuvres du musée, est suivie dans un second temps d’un atelier au cours duquel les enfants dessinent leurs propres monstres marins.

*Adapté à tous les niveaux

Un parcours ludique pour les jeunes moussaillons prêts à embarquer avec les grands héros des mers, de l’explorateur de territoires inconnus au commandant d’un porte-avions, en passant par les pirates et les grandes figures de la course au large. Une deuxième partie donne à voir la beauté et la fragilité des océans, un univers menacé qu’il faut apprendre à protéger.

La visite s’accompagne d’un carnet de voyage à remplir, avec l’aide du médiateur.

Des batailles navales de l’Antiquité aux grandes migrations vers l’Amérique, en passant par les expéditions ayant porté les Lumières sur mer au XVIIIe siècle, cette grande épopée de la navigation s’appuie sur les importantes ressources historiques du Musée Mer Marine. L’exposition « Paradoxes » aborde dans un second temps les problématiques de développement durable liées aux mers et aux océans, à travers les oeuvres engagées de grands artistes contemporains.

La visite s’accompagne d’un carnet de voyage à remplir, avec l’aide du médiateur.

Cette visite a pour but de comprendre la fragile beauté du milieu aquatique, à la fois important (en terme d’étendue géographique et de biodiversité) et pourtant menacé par l’activité humaine (sur-pêche et réchauffement climatique).

Puis les enfants sont invités à jouer à un jeu de cartes qui montrent la nature, la durée de vie et le traitement des déchets à l’origine de la formation d’un « 7e continent ».

Enfin cette visite se conclue par un temps de réflexion sur les solutions possibles à apporter à cette problématique actuelle.

*Adapté à tous les niveaux

Une découverte interactive des plus étonnantes inventions de Léonard de Vinci, avec des maquettes à actionner qui permettent de comprendre les débuts de la mécanique et de l’automatisation (Seul le médiateur actionnera les maquettes afin de limiter les contacts).

*Adapté à tous les niveaux

Au fil des ans, le travail de Sempé évolue. Très vite, et quel que soit le thème abordé, l’humour n’est plus le seul objectif du dessin. Le choix du contexte, la dimension du décor, le traitement des détails proposent un regard plus profond sur la société.

Le contraste entre l’infiniment grand et l’infiniment petit produit une situation cocasse sans que soient condamnées ceux qui la créent ou la subissent. Hanté par la chose très ordinaire qu’est le décalage entre le petit être humain et les problèmes qui se posent à lui, Sempé invite à savourer le contraste entre un univers illimité et notre esprit étriqué. Mais, quand d’autres préfèrent le cynisme, il regarde le monde avec un optimisme mélancolique qui se garde de blâmer et se contente de suggérer, confiant en la sagacité du lecteur.

Le dessin provoque le sourire en proposant, mine de rien, de réfléchir et de méditer sur la complexité des rapports humains. Indifférent aux modes, étranger à la satire politique et à la caricature ricaneuse qui sourd dans de nouveaux journaux, il ausculte le corps social avec compassion mais sans apitoiement. Le « petit bonhomme de Sempé » devient emblème de nos fragilités. En quarante albums, de 1962 à 2018, le dessinateur de presse s’impose comme le dessinateur humoriste qui nous offre le joyeux et salutaire miroir de nos comportements, pensées, faiblesses et balourdises.

Grâce au relatif succès du Petit Nicolas et alors qu’Alex Grall publie en 1962 son premier album de dessins humoristes, Rien n’est simple chez Denoël, Sempé s’installe rive gauche. Entre Montparnasse et St Germain des prés, souvent à vélo, il hume le climat de ce Paris qui l’éblouit et promène sa jeunesse séduisante dans des lieux qui l’épatent et le surprennent.

Paris devient vite le cadre d’un très grand nombre de dessins : Sempé saisit avec délectation la poésie d’un autobus à plate-forme, ou les courbes gracieuses du pont des arts. En 1965, Françoise Giroud lui propose une collaboration hebdomadaire dans L’Express, où il observe à bonne distance l’actualité en respirant élégamment l’air du temps.

Sempé traque les prétentions minables ou les affèteries extravagantes sans jamais condamner ceux qui lui et nous ressemblent. À côté des dessins que publient Le Figaro et le Nouvel Observateur, Sempé prend plaisir à écrire de courtes histoires qu’il illustre. En 1965, il publie Monsieur Lambert, où l’on parle de politique, de football, d’artichauts vinaigrette ou de lapin chasseur, mais surtout de « ce sang-froid nécessaire à toute opération amoureuse d’envergure »…

Découvrez le second épisode de la visite virtuelle qui met Sempé à l’honneur !

En 1951, Sud Ouest Dimanche publie les premiers dessins de Sempé… signés « DRO ». Renvoyé par son courtier en vins après plusieurs erreurs tragiques où, mélangeant les résultats obtenus par les alambics, il donnait à un vin médiocre des qualités de grand cru classé, il falsifie ses papiers et s’engage dans l’armée pour venir à Paris. Dès son arrivée, en 1952, il collabore à de nombreux titres avec des centaines de dessins publiés

(Ici Paris, France Dimanche, Samedi soir, Noir et Blanc, Le Rire, etc.) mais continue à travailler pour Sud Ouest Dimanche. Au delà du gag qui reste évidemment nécessaire, apparaît un regard encore flou mais déjà facétieux sur le monde qui l’entoure.

Dans Moustique, journal belge, il publie – seul – les premiers dessins du « Petit Nicolas ». En 1956, Roger Théron, passionné de dessin d’humour, lui offre l’hospitalité dans la dernière page de Paris Match aux côtés de Chaval, Bosc, et plusieurs dessinateurs américains. Le trait maladroit et impersonnel des débuts, guidé par la seule volonté obsessionnelle de faire rire, va laisser peu à peu la place à une analyse décalée et bienveillante de la société.

Comme pour se moquer de lui-même, de ceux qui tentent de l’aider en lui soufflant de (mauvais) conseils et de ceux qui s’imaginent qu’il déniche ses idées dans la rue en observateur avisé, Sempé publie en 1963 dans le journal Elle et dans Paris-Match, une série de dessins qui racontent la triste condition du dessinateur d’humour.

Si vous avez loupé le teaser, c’est par ici :

Bon film !

Après l’exposition National Geographic « Sous les Mers – Au delà de l’image », nous sommes ravis de vous présenter une retrospective de l’exposition « Sempé en Liberté » qui s’est tenue du 29 mai au 06 octobre 2019.

Cinq épisodes sont à découvrir dans les semaines à venir. En attendant, voici un petit aperçu de ce qui vous attend :

« L’Égypte est un don du fleuve »

Axe de communication de plusieurs milliers de kilomètres, source de vie dont la crue produit l’une des terres les plus fertiles du monde, le Nil rythme la vie des Égyptiens anciens. Dans le livre II de ses Histoires, Hérodote écrit : « L’Égypte est un don du fleuve ». Il illustre de ce fait le caractère central, originel du Nil dans le développement de ce pays principalement désertique, qui ne connaît presque pas la pluie dans les temps antiques. Après la crue, les eaux se retirent et laissent un dépôt de limon fertile qui permet au monde de renaître ; la végétation pousse, dense et verte, offrant un cadre luxuriant à une faune variée, tandis que les champs produisent des quantités de ressources qui feront de l’Égypte le grenier à blé de l’Empire romain.

Le Nil est également une source de nourriture directe, foisonnant de poissons et de gibier d’eau, et se place donc symboliquement comme un principe de vie fondamental dans l’imaginaire des Égyptiens.

Le Nil leur a par ailleurs inspiré leur vision du monde et de sa création, tandis qu’à la fin de chaque inondation apparaissent ici et là des îlots de terre ; cette étendue d’eau évoque le Noun, un espace mythique représentant le néant, l’océan primordial d’avant la création du monde, duquel les sols ont émergé.

Contenant toutes les eaux de l’univers égyptien, et donc aussi les eaux fertiles de la crue et du ciel, il est considéré comme un principe de vie et de régénération. Mais selon la pensée égyptienne ancienne, le Noun se cache aussi en dehors du monde visible et le menace constamment de retomber dans le chaos, portant donc aussi en lui un concept de fin du monde.

Dépendant de ce rythme vital, la population égyptienne est installée aux abord du Nil, sur lequel la navigation s’est naturellement imposée comme moyen de transport et d’échange entre les nombreux bras du delta. Dès ses débuts, la batellerie est d’une grande diversité : les pêcheurs naviguent sur des embarcations en papyrus ou en bois, les fonctionnaires évoluent sur de petites barques rapides ; d’autres petits bateaux transportent le grain et le bétail, tandis que sous l’Ancien Empire (environ 2700 à 2200 avant J.-C.) les bateaux en bois de cèdre importé du Liban ou de Chypre sont réservés aux vaisseaux royaux, aux activités funéraires ou aux expéditions marchandes en haute mer.

Ces navires de transport ou de commerce prennent des formes très différentes, souvent ventrues, avec une cabine, et combinent les voiles et les rames afin de pouvoir remonter le Nil jusqu’en Nubie, voire même d’évoluer en mer Rouge et en Méditerranée (bien que les Égyptiens n’aient pas été de grands aventuriers des mers, préférant le plus souvent suivre les lignes de côtes). Ces navires aux formes et aux tonnages très divers sont entre autres confectionnés sur le chantier naval de Perou-nefer, à Memphis.

Grâce aux progrès techniques incessants de la construction navale égyptienne apparaissent bientôt le gouvernail et le mât monoxyle, tandis que le Nouvel Empire (environ 1500 à 1000 avant J.-C.) est le théâtre de la création des premiers navires de guerre. Autre preuve du savoir-faire des constructeurs égyptiens : la capacité de transport des embarcations chargées des énormes blocs de pierre destinés aux monuments. Les vaisseaux royaux, utilisés par les souverains pour visiter leur pays, ou symboliquement ensevelis avec eux, sont également des ouvrages remarquables ; en témoigne la barque découverte au pied de la pyramide de Khéops toute en bois de cèdre du Liban qui, après reconstitution, mesure près de 43 mètres de long.

Les scènes décorant les tombes et les chapelles sont de précieux témoins de l’évolution des formes et des décors dans la construction navale égyptienne. Elles nous renseignent également sur la façon dont les bateaux sont manoeuvrés, à l’image de cette reproduction d’une fresque de la tombe de Sennefer à Louxor, présentée au Musée Mer Marine.

Apparaît ici un modèle de bateau tel qu’on les réalisait sous le Nouvel Empire (environ 1500 à 1000 avant J.-C.). À l’avant, un pilote manie une perche et éclaire l’avancée du navire ; ce sondage permet de tâter le fond et d’éviter de s’échouer sur les bancs de sable, surtout en période d’étiage, lorsque le niveau des eaux est au plus bas. Propulsé par quatre rameurs, le bateau est également équipé d’une voile rectangulaire, qui peut être déployée lorsque le vent le permet. À l’arrière, un timonier se tient devant l’aviron de gouverne, qui permet de diriger l’embarcation. Naviguant sur le Nil, ce navire et son équipage reviennent d’un pèlerinage à Abydos, sur la tombe d’Osiris, dieu des morts.

La mythologie égyptienne fait d’Osiris l’un des premiers rois de l’Égypte, dont le règne apporte aux humains la connaissance de l’agriculture et le respect des lois. Assassiné puis démembré par son frère Seth, il est ramené à la vie par ses deux soeurs, Isis et Nephtys, qui lui redonnent son intégrité physique ; le caractère irrémédiable de la mort est ainsi réfuté, Osiris apparaît généralement dans l’iconographie comme un homme gainé dans un linceul, telle une momie, les chairs teintées de vert, couleur de la renaissance et de la fertilité. Ainsi assimilé à une notion de recommencement, il a progressivement été associé à divers phénomènes de récurrence, comme la crue du Nil ou la réapparition de la végétation. Coiffé d’une couronne, doté des insignes royaux, le sceptre et le fouet, il est l’équivalent divin du pharaon promis à la vie éternelle dans l’au-delà.

Osiris est ici représenté avec Hedjet, la couronne blanche, symbole de la Haute- Égypte, et avec au bandeau frontal l’Uraeus, le cobra dressé sur sa queue et prêt à projeter son venin, qui est avant tout un insigne royal.

Mais si elle est d’abord l’apanage du souverain, la promesse de la vie après la mort, initiée par Osiris, devient rapidement accessible à tout Égyptien ayant la possibilité de se faire construire une tombe et de recevoir les rites de l’embaumement. Afin d’assurer cette survie, le défunt doit conserver son corps, vaisseau de sa pensée, de son esprit et de sa force vitale. Le processus de la momification permet la préservation de l’enveloppe charnelle ; avant d’enrober le corps de bandelettes, les viscères sont retirés et placés dans quatre récipients, les vases que nous nommons aujourd’hui « canopes », dont voici un exemple.

À partir de la XVIIIe dynastie (1550-1292 avant J.-C.), les bouchons prennent la forme des quatre enfants d’Horus : Amsit, à tête humaine, garde le foie ; Qébehsenouf, à tête de faucon, garde les intestins ; Douamoutef, à tête de chien, garde l’estomac ; Hapy, à tête de babouin, garde les poumons. Le coeur, siège de la vie, est quant à lui laissé en place dans le corps.

Une fois le processus de momification terminé, la momie est parée d’un masque funéraire, portrait vivant du défunt, et d’amulettes, avant d’être installée dans un premier cercueil de bois, puis dans un second, qui peut être remplacé par un sarcophage de pierre.

Parmi les objets funéraires placés auprès de la momie, les ouchebtis sont en nombre. Statuettes funéraires destinées à remplacer le défunt dans les travaux agricoles de l’au-delà, ils sont utilisés au Moyen Empire (2033 à 1786 avant J.-C.) ainsi qu’au Nouvel Empire (environ 1500 à 1000 avant J.-C.).

Au cours de l’embaumement et de la mise au tombeau, les anciens Égyptiens répètent des pratiques religieuses et magiques qui doivent permettre l’accès à l’au- delà. Associé à Osiris et à sa renaissance, leur culte funéraire est aussi étroitement lié à la représentation qu’ils se font du cycle du soleil, qui se renouvelle chaque jour. Dans la mythologie égyptienne, le dieu solaire Rê se déplace dans le ciel à l’aide de deux barques en or, l’une pour le voyage de jour, l’autre pour le voyage de nuit. Ces barques solaires ont inspiré celle de Khéops, évoquée précédemment, qui fut donc enterrée auprès du pharaon mort. Le cycle perpétuel du lever et du coucher du soleil est associé au cycle de la vie et de la mort ; dans l’espoir de renaître éternellement, les morts s’intègrent à la course de la Barque solaire, celle du dieu Rê, à travers la nuit et le monde souterrain, jusqu’à l’horizon oriental. On retrouve également des maquettes de bateau dans les nécropoles, semblables à cette reproduction présentée au Musée Mer Marine.

Ce type de maquette est placé dans les tombeaux afin d’accompagner le défunt dans son périple vers l’au-delà. Avant d’être placée dans sa tombe, la momie fait d’ailleurs son dernier voyage dans le monde des vivants sur un bateau, puisque le cortège doit se rendre sur la rive occidentale du Nil, où sont rassemblées la plupart des nécropoles, à l’écart des lieux d’habitations.

Et les dieux et leurs effigies ne sont pas en reste ; ils ont également adopté le moyen de transport le plus répandu dans l’Égypte ancienne à travers l’utilisation de barques processionnelles. Placées dans un petit édicule en forme de bateau, lui-même installé sur des barres de portage, les effigies des dieux alors célébrés par le calendrier du culte sont promenées et invitées à rendre des oracles. Ces édicules peuvent être placés sur de grandes embarcations lorsque le rituel nécessite d’avoir recours à une véritable navigation.

Certaines maquettes funéraires que l’on retrouve dans les tombes sont en papyrus, un matériau qui est aussi une spécificité de l’Égypte et de la vie nilotique. La tige du papyrus est d’ailleurs utilisée comme hiéroglyphe pour évoquer la verdeur et la vigueur, s’inscrivant ainsi dans ce champ thématique récurrent et vital de la fertilité. Le papyrus est utilisé pour confectionner des cordes, des nattes, des sandales, des supports d’écriture, mais aussi des embarcations. Les scènes décoratives des tombes évoquent toute la chaîne de production, de la cueillette des papyrus jusqu’à la réparation des barques.

Et cette pratique ancestrale a perduré jusqu’à nos jours !

En remontant jusqu’à la source du Nil, là où le fleuve prend le nom de Nil Bleu, on arrive jusqu’au lac Tana, dans l’actuelle Éthiopie. Des fourrés de papyrus bordent ces eaux et fournissent la matière première à la réalisation de frêles esquifs, capables de supporter de lourdes charges. Les habitants des villages alentours récoltent les papyrus et les font sécher, avant de lier solidement les tiges entre elles pour former une coque épaisse et étanche, perpétuant ainsi un savoir-faire vieux de plusieurs milliers d’années.

La « découverte » de l’Amérique, et plus largement l’expansion maritime des Ibériques dès la fin du XVe siècle, ouvrent la voie à des échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Les Portugais établissent des comptoirs le long des côtes africaines, tandis que les Espagnols mettent en place des convois réguliers vers l’Amérique et les Philippines.

Se sentant lésées dans ce partage du monde ratifié par le Pape à l’occasion des Traités de Tordesillas et de Saragosse, les autres puissances européennes le contestent, notamment la France, l’Angleterre et la Hollande, que l’on nomme alors Provinces Unies. Le roi de France François Ier s’adresse ainsi à son rival Charles Quint, qui règne entre autres sur l’Espagne et sur son empire colonial :

« Le soleil luit pour moi comme pour les autres ; je voudrais bien voir la clause du testament d’Adam qui m’exclut du partage du monde ».

C’est ainsi notamment que François Ier lance l’explorateur Jacques Cartier vers le Canada. Mais l’impulsion est surtout être donnée à la création de grandes compagnies de commerce, qui vont soutenir les ambitions coloniales des rivaux des Ibériques : l’Angleterre fonde l’East India Company, les Compagnies des Indes françaises en sont un pâle équivalent, tandis que les Hollandais créent la puissante Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), destinée à devenir un véritable empire commercial.

Créée en 1602, la VOC est d’abord une réponse aux diverses offenses ibériques faites aux navires hollandais, qui se voient tantôt interdire l’accès aux ports lusitaniens distribuant des produits orientaux, tantôt attaqués en situation d’isolement, alors que plane également la menace pirate. Par ailleurs, les petites sociétés d’armement précédant la création de la VOC, dépourvues d’une organisation commune, ne sont pas réellement en mesure de répondre correctement à la demande des acheteurs européens ; elles risquent en effet de ramener en masse des produits au détriment d’autres, entraînant de ce fait une chute des cours, et du même coup une baisse de la rentabilité de leurs expéditions.

Après 1602, c’est donc une compagnie de marchands détenant le monopole du commerce avec l’Asie, qui organise les convois répondant à la demande européenne. Un personnel permanent est installé dans les ports asiatiques et des dizaines de navires sont réunis au sein d’une flotte dédiée, qui part à la conquête du monde.

Le principe des petites sociétés d’armement, préalable à la VOC, est conservé à travers une administration par « six chambres » distinctes, installées dans les principaux ports néerlandais : Amsterdam, Zélande, Delft, Rotterdam, Hoorn et Enkhuizen. Dotées du droit particulier d’armer des navires pour l’Asie, ces chambres sont néanmoins placées sous la direction général d’un conseil, les Heeren XVII, formé de représentants élus de chaque chambre.

Implantée à Amsterdam, la VOC y installe sa comptabilité ainsi que d’importants chantiers navals, qui forment bientôt ce que l’on considèrera comme la première zone industrielle du monde. Les bateaux sont réalisés à partir de plans standards, qui permettent de diviser le travail et d’en réduire les coûts.

Ce tableau d’Abraham Storck montre l’effervescence que connaît le port d’Amsterdam au XVIIe siècle :

Considéré comme l’un des meilleurs peintres de marine néerlandais de la deuxième moitié du XVIIe siècle avec les Van de Velde, Abraham Storck, originaire d’Amsterdam, se plaît à représenter sa ville natale. Il réalise notamment différents tableaux représentant le port d’Amsterdam, suite à la visite du Tsar de Russie Pierre le Grand en 1697. Le souverain russe noue en effet des alliances avec différents États d’Europe et observe leurs us et coutumes au cours d’un voyage de près de deux ans, à la fin du XVIIe siècle. Dissimulant son identité, il aurait travaillé comme simple ouvrier dans les chantiers navals de la VOC, puis étudié la construction navale à Amsterdam, dans le but de développer la marine de guerre russe.

Les grands voiliers représentés sur la toile portent le pavillon de la Vereenigde Oostindische Compagnie, plus précisément celui de la chambre d’Amsterdam puisqu’un « A » surmonte le sigle « VOC ». En bas à droite, une chaloupe arbore les couleurs du Tsar de Russie.

Les lourds navires de la VOC sont résistants et capables de ramener vers l’Europe un grand nombre de marchandises, parmi lesquelles principalement des épices et des porcelaines.

Cette maquette de 2,50 mètres de long est une reproduction de l’un des navires les plus emblématiques de la VOC, le Batavia :

Construit en 1628, le Batavia est un trois-mât armé de 30 canons, affrété par la VOC. Il porte le même nom que le comptoir de Batavia (actuelle Jakarta en Indonésie), qui est l’une des places forte de la compagnie. En plus des coffres de pièces d’or et d’argent destinés au commerce des épices, il peut embarquer plus de 300 personnes : marins, soldats, responsables commerciaux, mais aussi passagers souhaitant s’installer dans les colonies.

Il est célèbre pour avoir fait naufrage lors de son voyage inaugural, entraînant une série de conflits parmi les survivants, qui ne laisseront en vie qu’un tiers des passagers et hommes d’équipage.

En effet, les relations entre le capitaine Jacobsz et le subrécargue Pelsaert, responsable commercial qui représente les intérêts de la VOC, se détériorent progressivement au cours du voyage, au point que certains marins alliés au capitaine et à l’intendant adjoint du subrécargue, Cornelisz, envisagent sans succès une mutinerie afin de se rendre maîtres de la riche cargaison. Cependant, dans la nuit du 3 au 4 juin 1629, le navire s’échoue sur des récifs à marée haute, rendant impossible toute tentative de dégagement. Des éclaireurs partis à bord d’une chaloupe découvrent des îlots non submersibles sur lesquels sont progressivement débarqués les passagers. Certains se noient en tentant de rejoindre les bandes de terre à la nage, d’autres ne résistent pas à la soif qui sévit durant cinq jours, avant que des pluies ne permettent de reconstituer des réserves d’eau.

À bord d’une chaloupe transportant 48 personnes, Pelsaert et Jacobsz décident de rejoindre l’Australie, distante d’environ 80 kilomètres, dans l’espoir d’atteindre un port et de monter une expédition pour secourir les autres survivants.

Se nourrissant d’oiseaux de mer et d’otaries, les 208 naufragés restés sur place aménagent des campements de fortune et utilisent le bois de l’épave pour construire des embarcations qui leur permettent de visiter l’archipel.

L’adjoint Cornelisz jouit d’une certaine aura auprès des naufragés ; il est placé à la tête du conseil instauré pour diriger le groupe, selon le règlement de la VOC. Inquiet de ce que son rôle dans la mutinerie soit découvert, et conscient de la rareté des ressources élémentaires, il manoeuvre discrètement afin d’écarter du conseil les personnes demeurées fidèles à la VOC, et organise une diminution de la population de son îlot en abandonnant plusieurs dizaines de personnes sur d’autres terres qu’il sait secrètement dépourvues d’eau potable. Ces laissés pour compte tentent de se regrouper, incitant Cornelisz à les faire abattre par ses hommes et à dévoiler ses intentions, qui jusqu’ici ne s’étaient traduites que par des exécutions cachées.

S’en suit une série de conflits meurtriers, où les partisans de Cornelisz profitent de s’être préalablement appropriés les armes blanches sauvées du naufrage pour massacrer les autres groupes et forcer les femmes à se prostituer. Seule une cinquantaine de personnes parviennent à se tenir à l’écart du massacre ; elles se rassemblent au nord-ouest de l’archipel sous le commandement d’un certain Hayes. Lors d’une négociation avec le camp adverse, ce dernier parvient à capturer Cornelisz.

Cependant, Pelsaert et Jacobsz sont parvenus à rejoindre les côtes australiennes, et à pousser leur exploit jusqu’à l’île de Java, où les 48 passagers peuvent débarquer sains et saufs. Renvoyé pour secourir les rescapés du Batavia, Pelsaert ne réussit à retrouver le lieu du naufrage qu’à la mi-septembre, tandis qu’un nouveau chef tente de reprendre le camp de Cornelisz. Avec l’aide de Hayes, Pelsaert parvient à maîtriser les mutins et à procéder à leur interrogatoire.

Suite à la reconstitution du fil des événements, Cornelisz est pendu sur place le 1er octobre avec plusieurs de ses compagnons, après avoir eu les mains coupées. Plusieurs coffres de la compagnie sont récupérés et Pelsaert arrive à Batavia le 5 décembre avec les survivants du naufrage, dont certains mutins épargnés, qui sont finalement exécutés.

Selon les archives de la VOC, la perversité de Cornelisz aura causé la mort de près de 115 personnes.

L’une des particularités de la VOC est qu’elle assure un commerce d’Inde en Inde, notamment grâce aux relations privilégiées qu’elle entretient avec le Japon. En effet, les Hollandais sont les seuls à pouvoir pénétrer le marché japonais, dans la baie de Nagasaki, tandis que les autres puissances européennes se voient refuser l’accès aux côtes nippones.

Cette entente unique apparaît dans cet ouvrage intitulé Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies vers les Empereurs du Japon :

À grands renforts de fines illustrations, ce livre décrit les paysages, les bâtiments, l’histoire, les moeurs et les coutumes des Japonais, tels que les ambassadeurs hollandais les ont perçus au cours de leurs voyages et de leurs échanges privilégiés avec les souverains japonais.

Ce canon en bronze est un autre témoin de cette alliance exceptionnelle :

Marqué du sigle de la VOC, ce canon présente par ailleurs un style japonisant, avec son extrémité en forme de tête de dragon.

Véritable État dans l’État, la VOC est investie de fonctions régaliennes dans les comptoirs établis par les Provinces-Unies (police, défense, justice) et dispose d’une véritable flotte de guerre, qui lui permet de combattre les puissances européennes adverses, ainsi que les princes autochtones.

Les Heeren XVII, conseil de direction générale de la VOC, supervisent les activités de la compagnie en maîtrisant les ventes, en entretenant une correspondance étroite avec les commerçants implantés en Asie, et en déterminant également le montant du dividende qui s’applique à tous les actionnaires.

Disposant dès le départ d’un capital de 6,3 millions de florins partagé en 2000 actions, la VOC surpasse largement sa concurrente anglaise et se distingue en devenant ainsi la première grande société anonyme de l’histoire. N’importe quel habitant des Provinces Unies peut souscrire, et même accéder à des fonctions de direction s’il se porte acquéreur de 10 actions. La compagnie parvient à maintenir ce capital durant des décennies et verse des dividendes très élevés à ses nombreux souscripteurs, parfois 35% à 40%, témoignant de sa grande efficacité.

Ayant pris le contrôle de nombreux territoires, la VOC dispose de comptoirs sur tous les continents du monde. Employant près de 150 000 personnes en 1788, elle fait par ailleurs voyager, entre 1602 et 1799, date de sa dissolution, plus d’un million d’Européens. On peut donc la considérer comme un facteur de premier plan dans le phénomène de mondialisation qui, par étapes historiques successives, a conduit le monde à la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, des services, des techniques et de l’information que nous connaissons aujourd’hui.

David Doubilet est un pionnier de la photographie sous-marine. Grâce à lui et à d’autres, nous sommes capables de visualiser la beauté des océans.

Ce photographe dont la première photo a été publiée dans National Geographic en 1972 nous fait plonger dans son monde. Il nous montre sa perception de chaque sujet, auquel il essaye toujours de donner une vision inédite, un nouveau jour.

Cette fois-ci, découvrez les nudibranches, des limaces extrêmement colorées qui se fondent pourtant dans le décor ! Le photographe a réussi à recréer comme un rendez-vous en tête à tête avec ces créatures des fonds marins que nous avons le plaisir de partager avec vous aujourd’hui.

Bonne séance !

L’équipe du MMM

Chers Amis du Musée Mer Marine,

25e jour de confinement et nous ignorons encore combien de temps cela durera. En ce temps suspendu, les initiatives sont nombreuses qui essaient de réinventer la vie différemment.

Le musée est bien entendu fermé mais ses équipes sont toujours à l’oeuvre pour préparer les futures expositions mais aussi faire revivre celles qui ont jalonné son beau parcours depuis son ouverture.

C’est ainsi que vous pouvez lire un très bel « article-expo » consacré à la naissance de la Marine Royale Française.

Par ailleurs, nous souhaitons partager avec vous nos coups de coeur sous diverses rubriques que vous pourrez consulter au gré de vos envies.

Vos idées, vos propositions,vos remarques sont les bienvenues.

Prenez soin de vous

Très cordialement,

Élisabeth Vigné

Le 8 février dernier, l’AMMM présentait son projet devant un public venu nombreux dans le bel auditorium du Musée Mer Marine.

Norbert FRADIN , fondateur du musée nous y accueillait chaleureusement.

Vous pourrez içi retrouver ce qu’il disait au micro de bordeaux.tv

Brise marine

La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres.

Fuir ! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres

D’être parmi l’écume inconnue et les cieux !

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux

Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe Ô nuits !

ni la clarté déserte de ma lampe

Sur le vide papier que la blancheur défend

Et ni la jeune femme allaitant son enfant.

Je partirai ! Steamer balançant ta mâture,

Lève l’ancre pour une exotique nature !

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,

Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs !

Et, peut-être, les mâts, invitant les orages,

Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages Perdus,

sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots …

Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots !

Stéphane Mallarmé (1842-1898), OEuvres Poétiques

| Chaque semaine, les amis du MMM vous invitent à découvrir les divinités et légendes de la Mer. CHALCHIUHTLICUE Chalchiutlicue est un nom nahuatl signifiant « celle qui porte une jupe de jade ». Divinité de la mythologie aztèque, elle est l’épouse de Tlaloc et ensemble, ils règnent sur le Tlalocan. Sous sa forme aquatique, elle est nommée Acuecucyticihuati, déesse des océans, des rivières et des autres formes de cours d’eau, ainsi que protectrice des femmes en travail. Elle pouvait faire apparaître les ouragans et les tourbillons de vent et causer la mort par noyade. Elle est la patronne des pêcheurs du Golfe du Mexique |

Chaque jour, nous vous proposons, sur notre compte twitter, #UnJourUnLivre, pour vous évader par la lecture. Retrouvez ici quelques-unes de nos suggestions.

– Le 26 mars, Olivier Chaline, La Mer et la France

– Le 27 mars, Pierre Finot, La Mer Vénitienne

– Le 28 mars, Patrick Villiers, Jean Bart

– Le 31 mars, Hergé, Le Secret de la Licorne

– Le 1 avril, Albert Jauze, Vivre à l’île Bourbon au XVIIIe siècle

– Le 2 avril, Yann Queffelec, Le Dictionnaire amoureux de la Mer https://twitter.com/AmmmBordeaux/status/1245744430784696321

La mer a toujours inspiré les musiciens.

Ici, nous vous faisons découvrir un talentueux saxophoniste, Martin TRILLAUD, jeune diplômé du conservatoire Supérieur de musique de Paris qui improvise dans le parcours du Musée.

En cliquant sur les liens ci dessous vous découvrirez aussi les différents clips tournés Villa 88.

Le samedi 16 mars 2013 était inauguré le pont Chaban Delmas. Retrouvez grâce à Bernard Gaillard ce moment d’exception

En ces temps de confinement, nous sommes nombreux à être frustrés de ne pas pouvoir déambuler le long des rives de la Garonne sur les quais du port de la lune. C’est pourquoi nous vous proposerons quelques visions qu’ont eues de cette magnifique rade des peintres régionaux, ou qui ont séjourné dans notre région pour y peindre entre 1850 et 1950.

Cette semaine nous proposons un tableau de Renée SEILHEAN. Cette bordelaise, née le 18 mars 1897, fut élève de François-Maurice ROGANEAU, à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux où elle eut plus tard un atelier. Elle voyagea beaucoup en Italie (fréquents séjours à Venise), Espagne et Portugal. Elle rapporta de nombreux dessins à l’encre et des gouaches de ses voyages, mais fut également inspirée par le port de Bordeaux et sa région (Bassin d’Arcachon, Pyrénées, Pays Basque…). Elle est morte le 20 juin 1990 à Cadaujac après avoir vécu la plus grande partie sa vie au numéro 88 du cours de la Martinique

Ce tableau offre une belle perspective vers l’aval de la rive gauche depuis le Quai de la Douane.

Réalisé à la demande d’une parente du peintre pour décorer les boiseries du salon de son bel immeuble de la rue Tourat, dans le quartier des Chartrons, ce tableau présente de nombreux points d’intérêt.

Au premier plan on remarque un voilier de trois mâts comme l’étaient majoritairement les très nombreux terre-neuvas qui ont longtemps fréquenté le port de Bordeaux pour y décharger le produit de leur pêche. Comme en attestent de nombreuses cartes postales de l’entre-deux guerres, ces morutiers étaient mouillés sur rade à proximité du pont de pierre, pour être au plus près des sécheries de morues de Bègles. Les héritiers de la propriétaire de ce tableau nous ont rapporté avoir entendu leur mère dire que le peintre avait immortalisé la présence à Bordeaux du dernier morutier à voile. Ce tableau est daté de 1942. Ces mêmes héritiers nous ont également dit qu’il était possible que Renée SEILHAN ait fait appel à son ami Jean-Théodore DUPAS, peintre, décorateur et affichiste, pour réaliser des personnages du tableau. Pourtant elle n’a pas peint que les nombreux paysages que lui inspiraient ses multiples voyages en Italie, Espagne et Portugal. Elle a aussi été remarquée pour sa peinture de portraits et de silhouettes féminines. Il est vrai que ces oeuvres sont un peu éloignées de scènes de l’activité portuaire.

On remarque encore, toujours au premier plan, deux gabares, l’une accostée et l’autre à couple. Ces embarcations étaient autrefois utilisées pour les transports de fret entre Bordeaux, les ports de l’estuaire et ceux de la Garonne et de la Dordogne. Sur l’une d’elles, on voit une femme et un enfant. Peut-être ont-ils profité de l’escale au port pour venir embrasser le chef de famille tenu trop souvent éloigné des siens pour exercer son métier de transporteur fluvial.

Tout en bas du tableau un marin travaille dans sa barque. Peut-être fait-il la navette entre le quai et l’allège à couple du morutier pour approvisionner en poissons séchés et salés la portanière (sur le quai au premier plan) qui est équipée d’un grand panier d’osier et discute avec un homme qui lui-même semble porter une caisse à outils ou un sac en bandoulière.

Le coup de pinceau pour représenter ce marin fait penser au style Art déco dont Dupas fut une figure emblématique.

Sur le quai (au-dessus du couple) on remarque un groupe de trois personnes de couleur, d’origine africaine ou antillaise. Sont-elles venues humer les senteurs dégagées par les marchandises exotiques déchargées en provenance de ces destinations lointaines, épices, fruits, rhum etc. ? (Elles sont à proximité du hangar sous-terrain qui abritait des cuves où était stocké le rhum importé par des négociants bordelais). Ou bien sont-ils en attente d’un embarquement ou au contraire de l’arrivée de parents en provenance du pays natal, comme pourrait le suggérer la tenue endimanchée de la femme ? Le port de Bordeaux qui était desservi par de très nombreuses lignes assurant la liaison avec l’outre-mer comptait d’importantes communautés issues de ces lointains territoires et les quais étaient fréquentés par nombre de leurs représentants.

En portant son regard vers le lointain on remarque que le port est en pleine activité. Les nombreux bateaux accostés en rive gauche sont en cours de chargement ou déchargement et l’on voit que toutes les grues sont en service.

Nous sommes à la veille de l’invasion de la zone dite libre par les Allemands, comme en atteste la présence des pylônes de l’ex-futur pont transbordeur. Celui de la rive droite est visible entre les mâts du morutier, tandis que celui de la rive gauche se confond presque avec le mât de la gabare à quai. La première pierre de ce pont a été posée par le Président Armand Fallières le 19 septembre 1910. Situé au droit du cours du Médoc, cet ouvrage était alors considéré comme devant être le plus grand du monde. Mais, en 1914 la guerre interrompt sa construction alors que seuls les deux pylônes hauts de 95 m sont achevés. En 1938, faute de financement, le maire de Bordeaux, Adrien MARQUET, abandonne le projet et le 18 août 1942, pour récupérer l’acier et empêcher que ces pylônes ne servent de repères aux bombardiers alliés, les Allemands dynamitent le pylône de la rive gauche et découpent l’autre au chalumeau. Le tableau étant daté de 1942, la scène se situe donc avant le 18 août.

Et c’est le 11 novembre 1942 que les Allemands, à la suite du débarquement allié en Afrique du nord, envahissent la zone sud.

Ce tableau est lumineux, vif, et le peintre a su faire partager l’impression d’agitation qui caractérisait l’activité portuaire d’alors. Il est le témoignage d’un instant unique de l’histoire millénaire de ce port qui marque une page qui se tourne : le dernier morutier à voile et la dernière image d’un grand projet de franchissement de ce grand fleuve. Déjà dépassé par l’évolution des moyens de transports cet ouvrage, s’il n’avait pas été détruit, serait devenu une pièce de musée avant même d’avoir été utile.

Ce tableau est une huile sur contreplaqué qui mesure 146 cm X 200 cm. Il a été peint sur mesure et à la demande d’une famille bordelaise apparentée à Renée Seilhean pour décorer une pièce de son appartement.

Merci,

« La première chose qu’il faut faire est de se rendre puissant sur la mer, qui donne entrée à tous les États du monde ».

Ce sont là les mots du Cardinal de Richelieu qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, s’emploie à constituer la première véritable marine de guerre française.

Auparavant, les conditions ne sont pas réellement réunies. Le budget, l’administration, les navires spécialisés et les équipages ne parviennent pas à exister de manière pérenne, et la France accuse un certain retard par rapport à d’autres grandes puissances européennes. La marine hollandaise a connu un essor sans précédent, incitant l’Angleterre, également menacée par l’Espagne, à constituer une importante flotte de guerre spécialisée. Désireuse par ailleurs de pacifier les mers sillonnées par les pirates, et de protéger le commerce et ses immenses enjeux financiers, l’Angleterre aspire à dominer l’économie maritime mondiale.

Ayant pris en main le littoral et l’ensemble des pouvoirs maritimes traditionnels, le cardinal de Richelieu dote la France de quelques galères, mais surtout de plusieurs dizaines de vaisseaux ; car au-delà du jeu politique des puissances de l’ouest de l’Europe, c’est l’évolution des techniques qui anime le développement de cette première marine de guerre. Dans une course à l’armement naval qui est d’abord affaire de technologie, le galion du XVIe siècle est progressivement oublié au profit du vaisseau de ligne, un navire de guerre à trois mâts comprenant deux ou trois ponts munis de batteries de canons.

C’est dans le contexte du siège de La Rochelle – bastion protestant soutenu par les Anglais et considéré comme une menace par le roi de France Louis XIII -, que la supériorité des escadres de voiliers va assoir l’avènement des vaisseaux de ligne, et que cette première marine de guerre française va pouvoir s’illustrer.

Prélude à la reprise de La Rochelle, le siège de l’Île de Ré permet de chasser les soutiens anglais, qui espéraient étouffer dans le berceau cette jeune marine française. Cette reproduction d’une gravure de Jacques Callot, commandée au graveur par la mère de Louis XIII, Marie de Médicis, montre le siège de l’Île de Ré, point stratégique essentiel dans l’entreprise de soumission de la ville protestante de La Rochelle.

Plusieurs phases du siège sont relatées sur cette composition, qui déroule la narration dans la perspective. Au premier plan à gauche apparaissent à cheval le roi Louis XIII et son frère Gaston d’Orléans, présentés comme les meneurs et les grands vainqueurs de cette épopée guerrière.

Se déploient ensuite tous les vaisseaux de la flotte française, dont il s’agit de montrer la puissance militaire. Le Cardinal de Richelieu est le grand oublié de cette composition, sans doute à cause de la haine que lui vouait Marie de Médicis, commanditaire de l’oeuvre.

Tirée en de nombreux exemplaires, cette gravure sera envoyée dans les cours et les ambassades du monde pour glorifier la monarchie française.

Si cette jeune marine s’illustre dans divers affrontements contre les Anglais et les Espagnols, tout en étant le moteur d’une première expansion coloniale française, elle ne survit pas au cardinal de Richelieu. L’embryon de 18 vaisseaux restant en 1660 est repris par celui qui deviendra l’un des hommes les plus influents de France sous Louis XIV : Jean-Baptiste Colbert.

Poursuivant l’oeuvre de Richelieu, Colbert lance un vaste plan d’aménagement d’arsenaux, ces lieux dédiés à la fabrication, l’armement et l’entretien des navires. Il reprend notamment le travail du cardinal dans le port de Toulon, qui s’est affirmé comme arsenal militaire dans la première moitié du XVIIe siècle. Cet embryon va prendre la dimension nécessaire aux ambitions de Louis XIV en Méditerranée sous l’impulsion de Colbert, et devenir l’une des places majeures de la marine royale française.

Ce paravent à six feuilles peint par Joseph Michel, dit Michel de Toulon, montre le calfatage des bateaux dans le port de Toulon au XVIIIe siècle.

Également à l’origine de la création de l’important arsenal de Rochefort et de l’agrandissement de celui de Brest, Colbert nationalise la construction navale et fait des arsenaux les places fortes d’un extraordinaire savoir-faire, qu’il s’agit de maintenir à l’abri des tentatives d’espionnage des nations rivales. Ces espaces clos accueillent un grand foisonnement d’hommes et de métiers liés aux différents matériaux et techniques mobilisés dans le cadre de la confection des navires royaux. La Grande Réformation des forêts royales fournit le bois nécessaire à la construction de ces immenses bâtiments flottants, dont un seul peut nécessiter l’abattage de plus de 2000 chênes centenaires. Et l’institution du service des classes, unique en Europe, fournit les effectifs de marins requis pour les manoeuvrer.

S’agissant des ambassadeurs de la puissance de Louis XIV sur les mers, les vaisseaux doivent par ailleurs être revêtus de leurs plus beaux atours.

Dans un décret de 1678, Colbert déclare que

« l’intention du roi est qu’il soit fait, en chaque arsenal, des modèles en petit d’un vaisseau (…) et il faudra que ces modèles soient faits avec autant d’exactitude et de justesse qu’ils servent perpétuellement pour les mesures et les proportions à tous les vaisseaux qui seront construits dans l’avenir ».

C’est ainsi que sont réalisées de nombreuses maquettes d’arsenal, qui permettent de standardiser les modèles de vaisseaux, mais aussi d’étudier des projets de décors. Afin de magnifier la flotte du Roi-Soleil, les plus grands sculpteurs du temps sont mobilisés au sein des arsenaux royaux pour décorer les proues et les châteaux arrières des vaisseaux.

Cette maquette d’arsenal réalisée vers 1779 propose une ébauche de décor sur le thème de la déesse antique Cérès.

Sur l’ébauche élaborée d’une coque, ce type de maquette permet de présenter les projets de décoration aux autorités maritimes, voire même au roi, afin qu’ils donnent ou non leur aval en vue de la construction d’un véritable navire.

Ces projets peuvent également être soumis sous la forme de dessins préparatoires.

L’un des plus beaux accomplissements des arsenaux royaux français est sans conteste le Soleil Royal, navire ainsi nommé en référence au Roi-Soleil.

Cette maquette montre la richesse des décors réalisés par Antoine Coysevox et Pierre Puget, célébrés parmi les plus grands sculpteurs de leur temps.

Lancé en décembre 1669, le Soleil Royal illustre l’âge d’or de la Marine Royale de Louis XIV, que l’on peut considérer comme la première flotte européenne de 1670 à 1708, avec une stabilisation autour de 120 vaisseaux. Le Soleil Royal est notamment vainqueur des flottes anglaises et hollandaises lors de la bataille de Béveziers, sous le commandement de l’amiral de Tourville. Sa disparition lors de la défaite de La Hougue en 1692 marque un premier revers pour cette puissante flotte qui, malgré quelques grands succès économiques à la fin du XVIIe siècle, va progressivement décliner après 1708 tandis que la situation financière du royaume nécessite l’arrêt de la construction de nouveaux vaisseaux.

Mais celle que l’on surnommera la « Royale » est née, et le secrétariat d’État de la Marine, voulu par Colbert et comportant la Marine de guerre, le commerce et les colonies, perdurera presque tout au long du XVIIIe siècle avant de devenir un ministère.

Apprivoisez la photographie comme Paul Nicklen apprivoisa les léopards des mers.

Petits ou grands, connaisseurs ou novices, sensibles à la beauté du monde marin ou non, découvrez et appropriez-vous l’histoire derrière l’image.

Authenticité et rareté, nous sommes maintenant privilégiés et témoins de la beauté du monde qui nous entoure et de ce fait responsable de sa préservation.

La préservation, un thème qui tient à coeur au Musée Mer Marine. Ainsi l’exposition initiait parfaitement les intentions du MMM dans sa volonté de sensibiliser le public à la beauté et à la fragilité des océans, tout en replaçant l’être humain dans cette immensité qui le dépasse, à la fois dans le temps et dans l’espace.

L’exposition proposait d’abord un retour sur le tout premier reportage en couleurs réalisé par National Geographic sur le monde marin. En 1956, les photographes ont recours à des appareils de très grande taille, qu’ils doivent placer dans des caissons étanches en espérant que les ampoules des flashs n’exploseront pas sous la pression …

Les avancées technologiques ont permis la prise de photos dans des conditions parfois extrêmes, qui n’auraient pu être possible il y a encore quelques décennies. Parfois en contradiction avec l’intention de rapprocher l’homme et son environnement, la technologie nous a permis de découvrir un monde marin très peu connu du grand public.

L’incroyable relation d’une femelle Léopard des mers et du célèbre photographe Paul Nicklen.

Si vous avez loupé le teaser, c’est par ici :

Bon film !

Alors que le confinement se prolonge, L’équipe du Musée vous a préparé plusieurs épisodes et vous invite à voyager au coeur du musée à travers plusieurs expositions et évènements qui ont marqués le Musée depuis son ouverture.

On vous présente ici le teaser en vidéo de ces 3 premiers épisodes sur la magnifique exposition National Géographic.

Rendez vous les dimanches et mercredis pour des rétrospectives sur les expositions et les évènements forts du Musée.

Merci à tous, et prenez soin de vous,

L’équipe du MMM

« Voyage en Italie, À la rencontre de Léonard DE VINCI »

Regard d’un architecte-photographe-écrivain, Ferrante FERRANTI, également architecte et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’art ainsi que de récits de voyage.

Tarif : 6 € pour les adhérents ; 10€ non-adhérents

Réservation conseillée : amis@mmmbordeaux.com